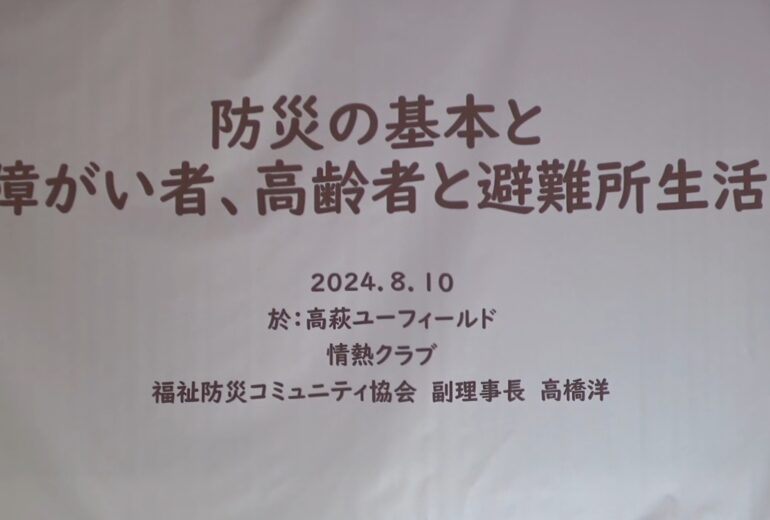

2024年8月11日(土)、茨城県高萩市で行われた情熱クラブ4周年イベント内で「障がい者と避難所」と題して講演会を開催しました。

近年の防災活動で、大切なキーワードに「要配慮者」「避難行動要支援者」という言葉があります。

「要配慮者」とは、災害時や災害が発生する恐れがある場合に、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、安全な場所へ避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々をいいます。

一般的に、高齢者・障がい者・外国人・乳幼児・妊婦等が挙げられます。

要配慮者のうち、特に支援を必要とする方を「避難行動要支援者」といいます。

東日本大震災では、被災地全体の死者数の約6割が65歳以上の高齢者であり、障がい者の死亡率は全体の死亡率の約2倍と推計されています。

他方で、消防職員・消防団員の死者・行方不明者は281人、民生委員の死者・行方不明者は56人にのぼるなど、多数の支援者も犠牲となりました。

情熱クラブは民間防衛に取り組む団体として、大規模災害・有事の際、そういった方々がどのような状況に置かれるのか・どのような支援が必要とされるのかを知り、我々ができることを学びたい、共に考えていきたいという想いから、実際に被災された当事者の声をお聞きしました。

講師としてお招きした小野様は、2011年東日本大震災時、福島県で被災され、県外での避難生活を体験し、現在は神奈川県で「自立生活センター自立の魂」のスタッフとして勤務されております。

東日本大震災発災直後の状況、集団での県外避難に至った経緯、常日頃からの障がいを持たれている方への理解など、実際の経験を包み隠さず教えていただき、今後の課題についてもご助言を頂きました。

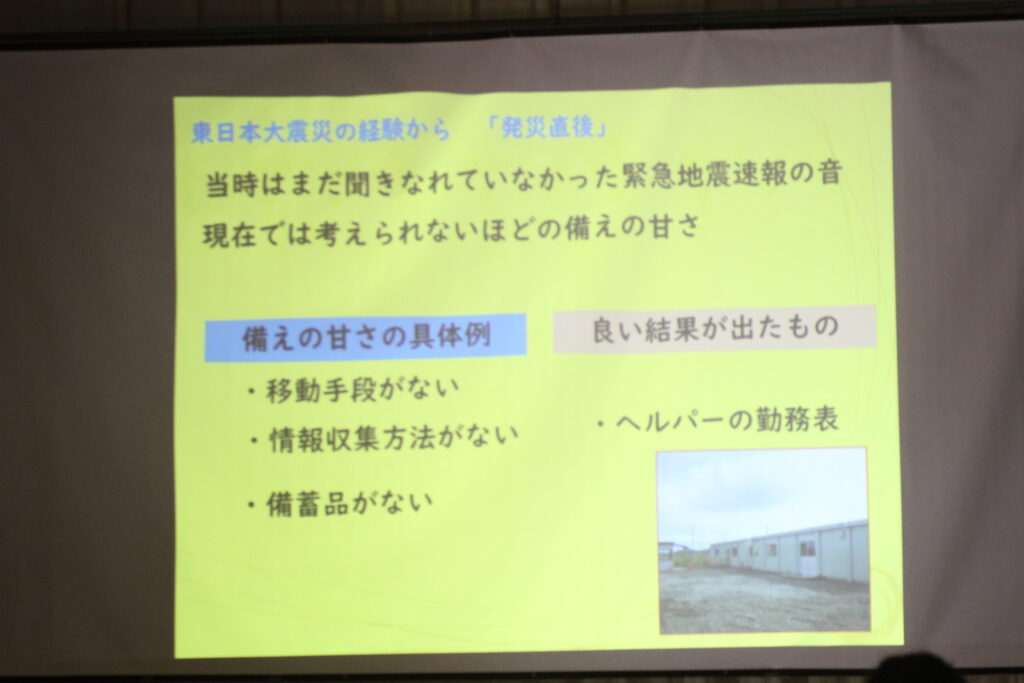

東日本大震災の発災直後は今よりまだ防災への備えが甘く、情報の収集・移動手段の確保、備蓄品が不十分だったそうです。

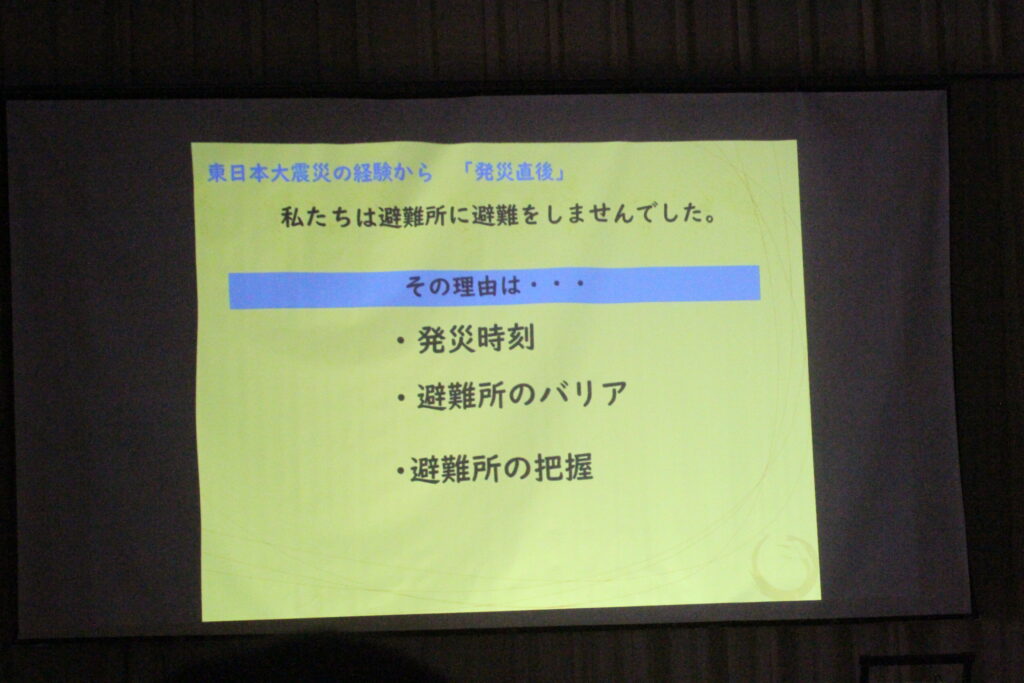

また、トイレをはじめバリアフリーが十分でないなど、さまざまな要因から、すぐには避難所に避難されなかったそうです。

普段介助をしてくれているヘルパーでなければ介助が難しい、ベッドが変わるだけで体調を崩されてしまう方もおられるとのことで、生活環境を優先して避難所に行かなかった方も多かったというお話が印象に残りました。

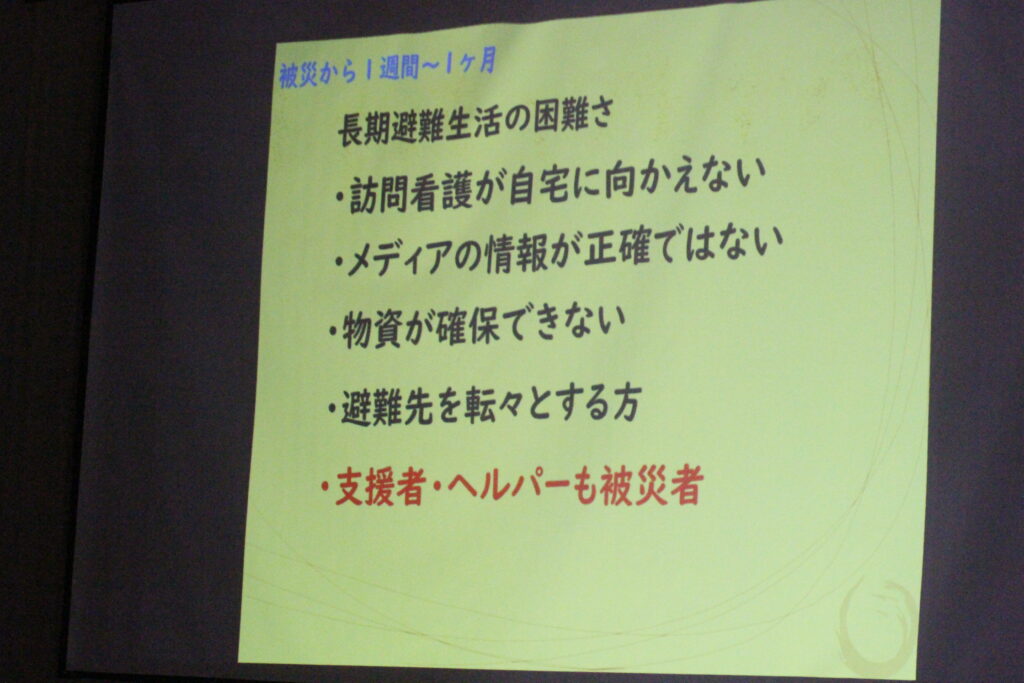

発災から1ヶ月間程度の長期の避難生活になってくると、さらにさまざまな困難があったそうです。

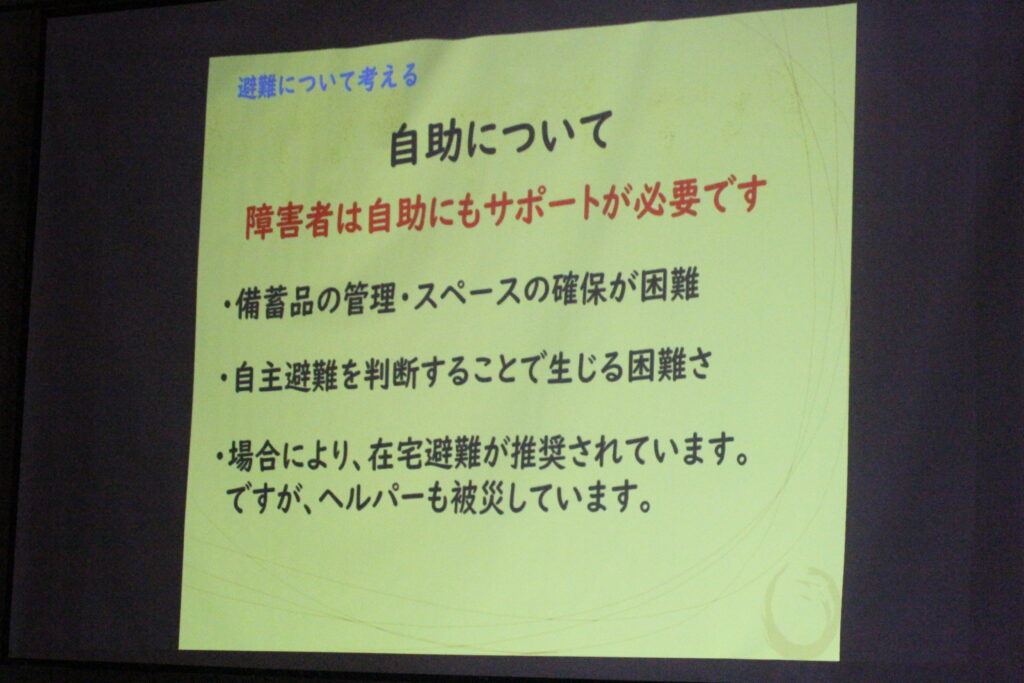

よく防災の話をする時「自助・共助・公助」という言葉が使われますが、障がい者の方は自助にもサポートが必要となります。

災害時には、日常生活でサポートしてくださる支援者やヘルパーも被災者となり、在宅で避難されている方は思うようなサポートを受けられない場合も多く見られたそうです。

その後、福島第一原子力発電所の事故の影響もあり、県外への集団避難を決断され、東京の施設での避難生活も経験されました。

東日本大震災の体験談だけでなく、今後についての課題・障がいを持たれている方々との常日頃からの関わりについてもたくさんのことを教えて頂きました。

避難所に関しては、トイレ・睡眠の大切さ(バリアフリートイレ、ベッドの設置)・プライベートなスペースの必要性(カームダウンエリア・相談室)など、障がい者の方と共に乗り越える避難所運営を目指すべきだと教えてくださいました。

そのためにも、障がいについての理解を深め、日常のバリアを取り除くことが大切だとおっしゃられていました。

障がいにもさまざまな種類があり、ご自分で出来ることの範囲もさまざまです。

バリアフリーの意識も高まり、デジタル化や省人化が図られ便利になったと思う反面、実際にそれを使う人のことが考えられていなかったり、意見が反映されておらず、使用できないこともあるそうです。

日頃、何気なく生活しているだけでは気づかない、さまざまなバリアの現状にも気づかされました。

大規模な災害でなくても、冠水時や積雪時には、車椅子を使用されている方は移動が困難となります。

震度5でもエレベーターは止まり、停電時には医療用器具が使えなくなってしまう可能性もあります。

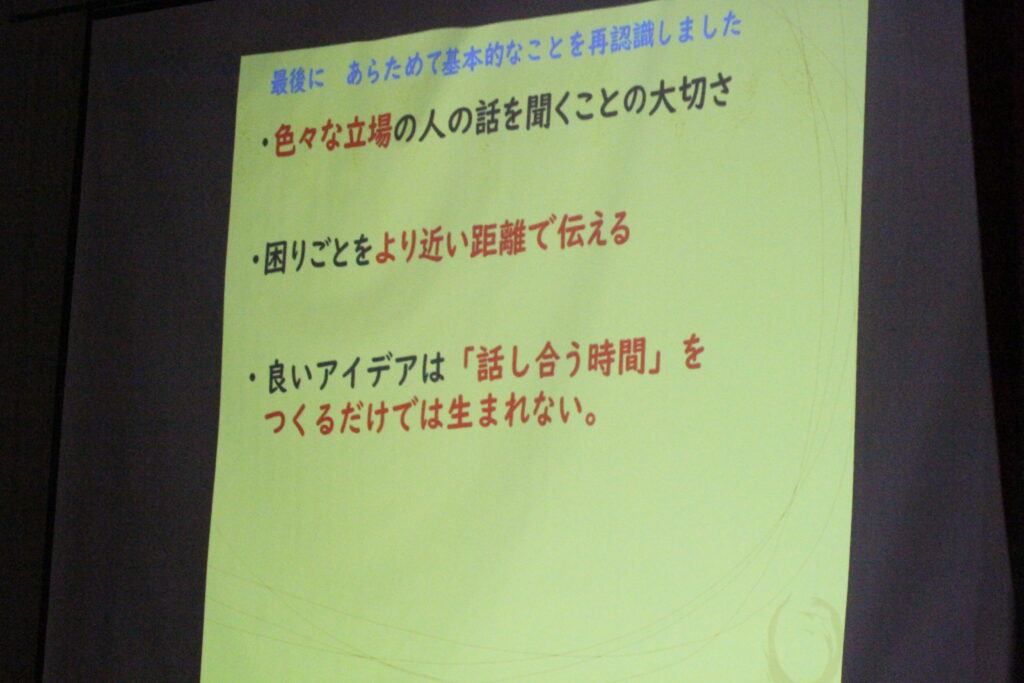

最後に、色々な立場の人の声をより近い距離で伝え合い、話し合うだけでなく共に行動していくことが重要だとまとめて頂きました。

情熱クラブの中にも車椅子を使用しているメンバーがいます。

そのメンバーと共に、障がい者・避難行動要支援者と呼ばれる方々をもっと身近に感じ、話し合いだけでなく、実際に必要な介助を体感し、それぞれの地域・社会に対して行動出来る人材になることの重要性を今回の講演から学びました。

コメント